永不凋謝的魯冰花──我與鍾肇政先生的半生緣

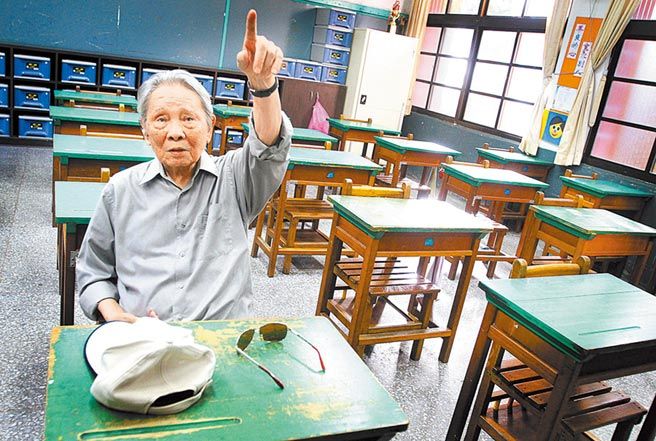

鍾肇政是台灣首位完成大河小說的作家,為台灣文學寫下新頁。(本報資料照片)

1951年我出生那年,鍾肇政發表了第一篇文章「婚後」,那年他二十七歲,首度在文壇露臉。1961年,他發表了第一部長篇小說「魯冰花」,同年又發表《濁流三部曲》大河小說,開啟台灣大河小說的先聲。1964年開始撰寫另一部大河小說《臺灣人三部曲》,歷時十年而成,是台灣首位完成大河小說的作家,剛滿五十歲就為台灣文學寫下了新頁。

這些輝煌的紀錄,對當年我輩四年級生的文青,只能仰之彌高,鍾肇政這個名字,或我們習稱的「鍾老」,也成了有志於文學志業的年輕人難以攀越的障礙。至今我的書架上仍擺著四十多年前出版的這些叢書,雖然早就斑駁破損,滿佈塵埃,它們仍像一堵萬里長城,綿延萬里,貫穿台灣這塊土地。因此要談我與鍾老的文學因緣,他恰如大河奔流,我只能濯足其中。

我與鍾老初識,是在民國六十八、九年之間,台灣省新聞處安排作家參訪省府建設的某次行程,三天二夜,地點是曾文水庫、烏山頭水庫等知名景點。我們搭同部遊覽車,他和葉石濤二人同座,文壇素有「北鍾南葉」的尊稱,能與文壇二位大老同車出遊,同桌共餐,通宵長談,是何等的福份,也是我那次參訪最大的收穫。

那二年間,正是我文運亨通的時候,連續二年獲得第一、二屆「時報文學獎」三項首獎,名利雙收,各種邀約不斷,最多的便是演講和邀稿。鍾老那時擔任「台灣文藝」和「民眾副刊」主編,每期都會寫信向我邀稿。我因報社採訪工作太忙,寫稿速度又慢,老是無法如期交稿,屢次辜負了他的美意。但他從不以為忤,也從未間斷,所以累積了不少他的親筆函。

有一次鍾老還冒著夏日艷陽,親自到我的辦公室面邀。以文學大老之尊,對初出茅廬的年輕人如此禮遇,那種積極、包容的精神,當下令我為之汗顏,也十分感動。至今我仍保存著那些信函,已成了至寶,少部分則捐給台灣文學館永久保存,以示我對他的尊敬。

我和鍾老往來最頻繁、密切的,是1995到1997的三年間,那時我在「國家文化藝術基金會」擔任獎助處處長,負責藝文界的獎、補助業務。鍾老是基金會第一屆董事,也是文學界的二位代表之一,每次開董事會之前,我都會專程到龍潭向他報告重要的議案,請他支持,也聽取他對文學界的建言,以為改進。因此經常往龍潭跑,和他泡茶聊天,聽他談文說藝,一待就是一個下午。總要到夕陽西下,才依依不捨的離去,長年下來,受益良多。

但他最關心的,還是文學界補助資源的不足,與表演藝術和平面藝術相較,明顯居於劣勢,他幾次在董事會上力爭,也改變不了既成的事實,令他十分無奈,一度還想辭去董事,但不為行政院接受。勉為其難地做完三年的任期,顯見他是個勇於任事,而不是虛應故事的人。

1999年他榮獲第三屆國家文藝獎,是文學界得此最高榮譽的第三人。我曾為他辦了一場演講,講題是「藝術恆河」,以他一生投注在文學上的熱情與信念,闡述從事大河小說創作的心路歷程,獲得很大的迴響。

2001年國家文化藝術基金會改組,我也離開工作了六年的崗位,返鄉擔任雲林縣文化局長,與台北文化界日漸疏遠,與鍾老也就少來往了。

但他在台灣文學的地位如日中天,2003年獲頒第二屆總統文化獎「百合獎」,2016年再獲第35屆行政院文化獎。集國家、總統與行政院三大文化獎項於一身,聲望之隆,地位之高,允為台灣當代作家第一人,充分彰顯了他在台灣文學上的貢獻和成就,可說是對他一生志業的最大肯定。

2010年我在偶然的機緣下,轉換跑道到桃園機場任職,翌年舉家在青埔定居,成為桃園市的新移民。幾次路過龍潭,都會想起鍾老,覺得應該去探望他老人家。但近鄉情怯,幾番踟躕,總覺得因緣尚未俱足,而下不了決心,如此又蹉跎了二、三年。

直到2015年,桃園市文化局邀請我擔任「鍾肇政文學獎」的評審委員,評審會議結束後,我突然心有靈犀,直覺時機已經成熟,便與鍾老的公子鍾延威聯繫,表達想拜訪鍾老的意思,並請他代為轉達,數日之後便安排妥當。令我驚訝的是,延威兄給我的地址,竟然和我四十年前與他通信的地址一樣,完全沒有改變。

我按照地址一路尋去,時間彷彿凝固了,曲折的巷弄,依稀還保有當年的痕跡,但距我上次到訪,已有十七年的時間。歲月呀,那容得下十七年的變化,轉眼鍾老已是九二高齡的老耄,一頭披肩的蒼蒼白髮,安靜地躺在光線幽暗的臥室裡,只有兩隻眼睛依然明亮。

延威兄將他扶起來坐在籐椅上,一邊告訴我,鍾老得知我要來看他後,便一直很興奮。來拜訪他之前,我特別翻箱倒櫃,找出一張十七年前與他合拍的照片。那時他已重聽,上衣的口袋都掛著一只助聽器,我和他講話都得用喊的。如今他的聽力已完全消失,只能用手寫的。床頭有一本大開數的筆記本和兩支拇指粗的簽字筆,就是用來和友人聊天交談用的。

在延威兄的協助下,我們兩人便用紙筆開始交談,剛開始有些遲緩,後來漸入佳境。你一言,我一語,二人童心未泯,好像在玩接龍遊戲,愈玩愈起勁,竟然笑懷大開,足見鍾老神智仍清,風趣不減當年,「筆談」了二個小時仍無倦容,我告辭離去時仍相約,文學獎頒獎那天再聚首。

但是那年的頒獎典禮,鍾老並未現身,現場的氣氛有些凝重。之後二年,我未再參加文學獎的評審工作,因此那次我與他的會面和筆談,便成為今生的絕響。如今傳來他辭世的消息,我雖不感意外,仍令我不捨。來年暮春三月,魯冰花開花的季節,龍潭大北坑的田野之間,原本姹紫嫣紅,一片花海的熱鬧景象,恐怕要暗淡、寂靜一些了吧!